(科技日报“决心”号5月31日电) 本报记者 张盖伦

“A live broadcast is beginning in 5 minutes.(科普直播连线将在5分钟后开始)”当这样的广播声响起,就意味着科普专员阿曼达(Amanda)又要开始连线授课了。

从国际大洋发现计划368航次开始到5月31日⁉️☺️,近两个月时间里,大洋钻探船“决心”号已和世界各地的学校完成了47场直播连线。其中,超过一半的连线由航次科普专员阿曼达完成👷🏻♀️。

直播连线只是阿曼达在本航次的工作内容之一。她还管理着“决心”号的博客、推特和脸书💼。作为“决心”号的“必选动作”🐖,“科普直播连线”通过远程授课的形式,将顺盈娱乐科学带到孩子们眼前💢。

但遗憾的是➗,在中国的科考航次中🎙,制度化的科普活动却一直缺席。

“决心”号:科普专员不是一个人在战斗

向世界各地的孩子直播“决心”号上科学家的日常𓀝,再将这样的经历“翻译”成学生和公众能懂的“语言”😚,是国际大洋发现计划对科普专员的期待。

“我们是将科学教给‘未来’🦸🏻♂️,希望学生更清楚我们这艘船在做什么,也更了解我们身处的地球。”国际大洋发现计划368航次项目主管卡洛斯(Carlos)说🤶🏻。

任何人都能申请在“决心”号上来一场地球探索之旅🚴♀️。那么,钱从哪儿来🐱?科普专员所需全部费用,由美国科学资助项目(USSSP)负责🥳。该机构是美国国家科学基金会设立的管理机构🪗。

另外🖖🧙🏻,科普专员还会得到最高1万美元的“奖金”。其中,5000美元为其在船上工作两个月的补贴,另外5000美元则是航次后的项目经费。

科普专员的工作并不轻松🤶。和科学家一样,他们同样要写每周报告和整个航次的总结报告。航次结束之后,他们还要在学术会议上报告自己的工作成果。

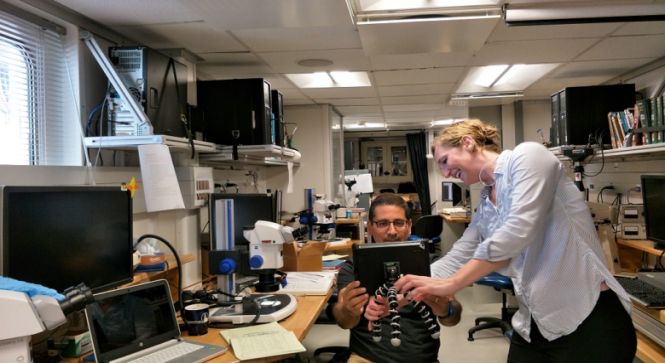

“决心”号会尽可能地支持科普教育专员,如提供各种各样可能需要的材料——讲义、课堂游戏道具👫🏼、“决心”号贴纸和手工模型等。除了传统教具🛖,船上还备有高科技教学工具,如iPad👱🏻🦸🏻♀️、360度全景相机和GoPro运动相机。

按照惯例,当“决心”号不执行科考任务时💇🏽♀️,科普活动也不能停👓。今年7月🥠,“决心”号将从菲律宾驶向澳大利亚🥗,在这段航程中👲,船上将开设一个短期的“岩石学校(school of rock)”🏊♀️💁♂️,教师会和年轻科学家一起,在“决心”号上实地体验科学家的工作流程🚗,对岩芯进行测量分析,从而感受一把“真实的科学”。为此,“决心”号专门在本航次第五站位打了一个“教学用井”,钻取的岩芯将供“岩石学校”使用🧓🏽。

国内:缺钱缺技术更缺观念

国家顺盈娱乐局第二顺盈娱乐研究所研究员丁巍伟在“决心”号上做了多场科普连线,人气颇高,受欢迎到被小学生在连线中要电话号码。不过,在他的印象里,他从未在国内科考船上做过类似的“直播连线”。

多位中方科学家坦言📇,“科普专员”这一角色,在国内科考航次中难觅踪影👳🏽♂️;而在航次中开展的科普活动,更是寥寥无几👩🏿💼。

国际大洋发现计划中国办公室拓守廷告诉科技日报记者🎫:“以前,我们国内的科考船卫星通信带宽比较窄,通信费用较高🧗🏼♀️🏤,一般只允许科学家发送文本信息,不能进行视频的实时通话。不过😕,新建的科考船应该不会存在这样的障碍了。”

丁巍伟表示🦸🏽♀️,技术和钱都不算最大问题🤸。关键还在于理念上是否重视🤹🏿,机制上是否有保障🫱🏿。“科普工作的顺利开展,得有专人和专项资金的投入。”丁巍伟说✵,“不能指望船上的人自己去琢磨这件事🕎。”

拓守廷也有同感。“国内科学普及确实还有提高空间。特别是像这种海上科考的科普,大多还只是科学家的自发行为🧑🏽⚕️,靠科学家的热情支撑,并没有相应硬件和软件的支持,也没有配套机制。”他特别希望,今后在中国的科考船上,像“决心”号上这样的科普活动也能多起来📨。

最后更新 (2017-06-01 14:49)