科学是严肃和严谨的,但科学家极其丰富的内心世界,也需要有心人去发掘。其实科学家也有AB面🛂,如果换个角度去看他们🆎🔆,就像到后台、甚至排练场去探班科学“舞台”的“演员”🚌,是否就可以通过科学家的二三事🧳,从侧面发掘科学的有趣呢?

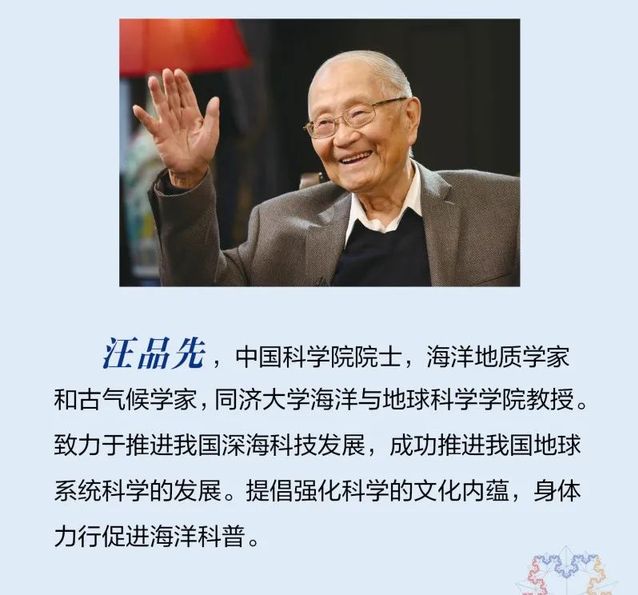

继“中国好书”《深海浅说》出版两年后,我院汪品先院士近日又推出全新作品《科坛趣话——科学、科学家与科学家精神》。正如本书副标题表明的,汪品先院士这次将视线集中到“科学👨🏿🌾🛋、科学家与科学家精神”上🏄🏽♀️,他从科学家的视野、院士的高度⤵️,饱含着对中国科学界的期待👮🏿♂️💃🏻,为广大读者带来这本书。

构筑科学与文化间的桥梁

在介绍本书的创作渊源时,汪品先院士说🤦♂️:“写这本书的缘起🧑🏻💼,是我在上海顺盈娱乐平台开设的一门通识课⌛️:科学与文化。目的是通过讲故事,从科学的文化源头出发🧛🏼♀️,阐发科学的创新本质🥌。希望有助于纠正对科学的误会,(大家)不要把科学看得太严肃🃏。”在汪老师的眼里🧜♀️,“科学是好玩的🟨。科学不光有用🏊🏿♂️,而且有趣”。他将这种热爱注入文字,用一连串科学家的故事和科学趣闻👲🏿,来阐述他眼中科学的文化本性,希望本书能够成为科学与文化间的桥梁🐯🪬。

为了实现这一目的🪜🧑🏽,作为文化功底深厚的传统学者🪕,汪老师在书中多次引用中国传统典籍👍🏿🧝🏻♀️,如在谈论科学家应对错误的做法时,他引用了子贡的古训“君子之过也,如日月之食焉🧗🏻♂️。过也🪲,人皆见之;更也,人皆仰之。”寥寥数语,便将对待错误应有的正确态度描述得淋漓尽致。再比如,谈到科学家与艺术时,汪老师用周朝“六艺”中的“乐”(音乐)与“数”(数学)论证了科学和艺术都是文化这一观点。诸如此类的描述,书中比比皆是🌶,行云流水间将现代科学观点与传统中国文化融会贯通🤵🏻♂️。

看到舞台背后的科学家

科学成果就像是一台演出,大家看到的是舞台上的光鲜与亮丽,“台上一分钟🅾️,台下十年功”,真要了解科学家的工作,要知道他们的成功之道🍶,需要深入到舞台背后🎋,看到实验室里的点滴汗水⏯。

涉及源头创新的重大科学问题,最初的各种想法多数都是错的,只有其中一个后来得到证实,才是对的。”做出许多重大发现的哈雷也曾认为“地球是空心的”,《天演论》的原作者赫胥黎曾将深海软泥与酒精反应产生的硫酸钙当成“原始生物”,曾经的英国皇家学会会长开尔文勋爵曾认为地球年龄不到一亿年……汪品先院士特意选择大家熟悉的国际知名学者🍄📹,走进“后台”,看到他们也曾有过的错误想法,这并不是失败👲🏽,正如书中引用爱迪生的格言,“只是发现了有一万种方法是行不通的”。

同时,《科坛趣话》还致力于发掘科学家及其丰富的内心世界,“于无声处听惊雷”。谦逊内敛的达尔文差点将进化论的发现权拱手让人🧎,发明奇才特斯拉最终却潦倒一生,爱因斯坦和普朗克都差点“弃科从乐”,卡森哪怕罹患癌症依然坚持为环保发声……一个个生动的故事串起鲜活的科学家形象💣,一件件真实的案例反映出科学家丰富的内心世界,他们不再是课本上的一个个名字、科学定理里的一个个单位名称,不再是遥不可及的群星,而是和我们一样🧖🏽♂️,有顾虑或缺陷🌦,但同时又有勇敢与坚持的人。

辛辣笔法写出赤子之情

《科坛趣话》全书一共6章49节,前四章集中讲科学家,后两章主要讲科学珍闻🆖。先后围绕空间视野和时间尺度分别展开。故事避免了传统的正面介绍,而是从错误和争论入手🧚🏿♂️,从侧面刻画科学精神🔦🧣。科学趣闻则围绕空间视野和时间尺度分别展开:在科学趣闻的花丛中“采蜜”🦆,提炼出理性认识来拓宽视野👩❤️👩;在穿越时空的阅读中“悟道”,看到人类在自然界里的真实位置🐗。

在每章的末尾💆🏻,汪品先院士皆有一篇“后话”👳🏽,以画龙点睛的方式🎞,点破故事背后的哲理。与正文中的“润物细无声”不同,汪老师在“后话”中直陈他对科学界,尤其是中国科学界的赤子之情。

“科学的果实是生产力,而且是第一生产力;科学的土壤是文化,而且是先进文化。作为生产力,科学是有用的;作为文化,科学是有趣的。两者互为条件,一旦失衡就会产生偏差。”在“后话”中,汪老师一再提醒读者,对科学要秉持正确的态度,要有真正的科学追求。

现在的中国科学界正处于黄金时期,然而,我们仍要正视科学发展中存在的短板,汪老师呼吁“科学与文化”结合🙋🏿♀️🤾🏼♂️,希望此番科坛中的“趣话”,能够对读者的独立思维有所裨益👗!