近日,国际著名地学期刊Earth and Planetary Science Letters以“Responses of silicate weathering intensity to the Pliocene-Quaternary cooling in East and Southeast Asia”为题发表了我院博士生李芳亮与合作者的研究成果。

大陆硅酸盐风化通过吸收大气CO2影响气候,同时该风化过程受控于温度🤤、降水等气候要素,即硅酸盐风化过程对气候变化形成负反馈🤽🏽♂️。这种风化反馈作用被认为是维持地球宜居性和气候稳态的重要过程,但在晚新生代全球气候显著变冷的过程中✍️,硅酸盐风化是否响应⛱、如何调节气候变化仍存在争论。古风化研究的一个重要手段是通过硅酸盐沉积记录提取区域风化强度的信息,但需厘清沉积环境🔝、构造活动和物源变化等复杂因素对风化强度记录的影响👩🏻🦳;而且前人研究多聚焦某一站位的记录重建👩🏽🎨,大陆尺度的风化演变对气候的响应是否存在差异尚不清楚📷。

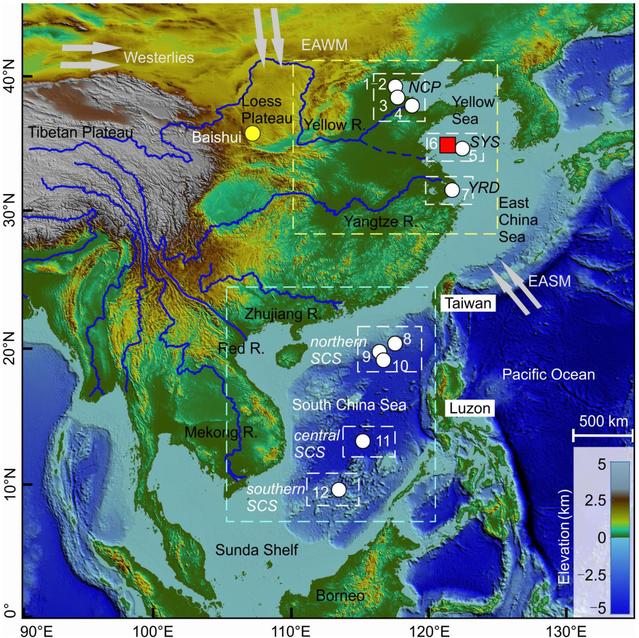

针对以上问题,本研究在东亚陆缘和东南亚区域,沿纬度断面选取了12个站位(图1),得到4 Ma以来的风化指标(化学蚀变指数CIA)记录。经过指标校正分析,获得各个站位及不同地区的标准化风化强度记录。结合古气候(海表温度即SST距平)资料,建立地质时期不同区域风化强度与温度的定量关系。

图1:本研究新报道的CSDP-2(红点)及东亚陆缘、东南亚其它站位(白点)的分布图。

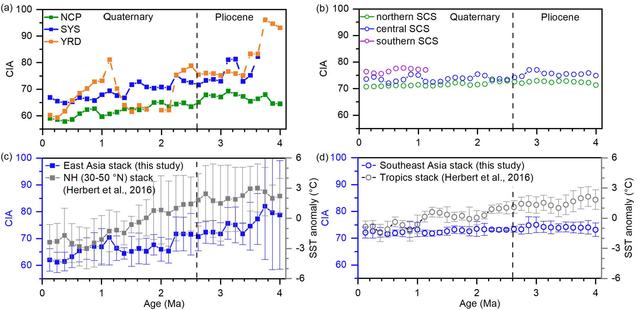

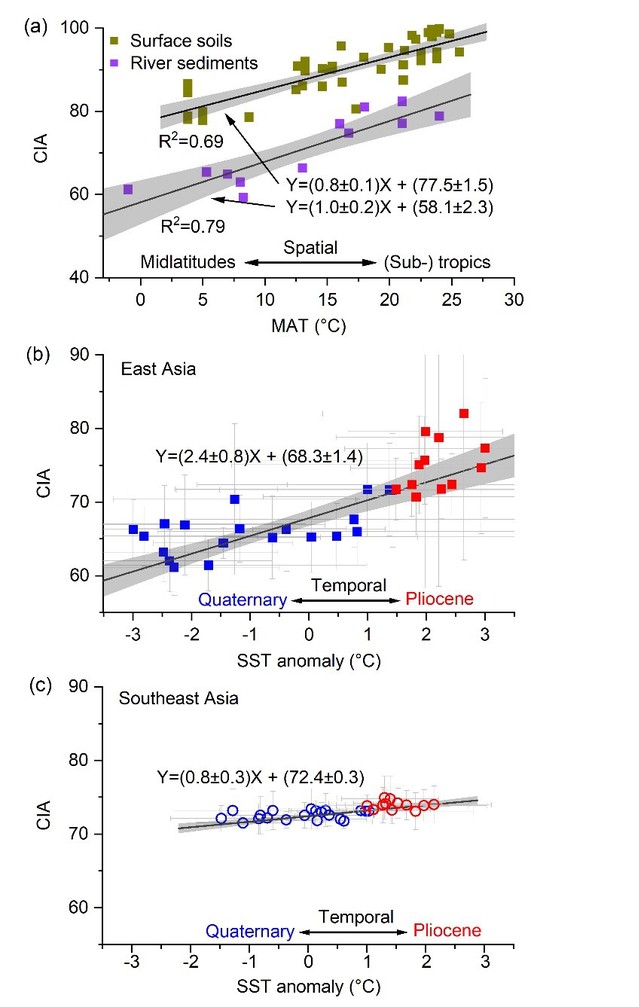

研究显示🛠🏋🏻♂️,上新世以来东亚、东南亚的风化强度均表现为降低趋势;在空间上表现为自北向南增强,与现代气候格局一致(图2)。上新世—第四纪期间,东南亚的风化强度对温度变化的响应为0.8 CIA/°C左右🤫,与现代观测一致,而东亚陆缘的风化对气候变冷的响应更加敏感(图3)👩🦽➡️。本研究收集不同区域的物源记录🤷🏿,发现这一时期东亚陆缘的沉积物源区扩大🧖🪭、溯源侵蚀加强🖖🏼,推测是造成风化强度显著降低的重要因素🙍🏽。

图2:(a)东亚陆缘不同地区的CIA记录;(b)东南亚即南海不同地区的CIA记录👃🏼;(c)东亚陆缘风化强度和中纬度SST距平;(d)东南亚风化强度和低纬度SST距平🧑🏽✈️。

图3:现代观测(a)和上新世—第四纪期间东亚、东南亚(b~c)硅酸盐风化强度对温度变化的响应🦠。

该研究系统评估了不同区域的硅酸盐风化强度对温度的差异响应,为晚新生代变冷的大陆风化反馈研究提供了新视角。论文第一作者为我院博士生李芳亮⚽️,通讯作者为杨守业教授💁,合作者包括美国德州大学Austin分校Dan Breecker教授⏩、Evan Ramos博士,我室黄湘通副教授、郭玉龙博士和李超副教授👩🏻🎨,中国地理学会段宗奇博士以及青岛顺盈娱乐地质研究所梅西研究员等🧑🚒。该研究得到国家自然科学基金委(41991324,41730531)等项目资助。

全文链接💁🏿🥎:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.117301

撰稿:李芳亮

编辑🧚🏼♀️:高小丰